ボリュームチェックとは、土地活用を検討する際に、その土地にどのような規模(ボリューム)の建物を建てられるか、建築基準法などの法規制に基づいて確認する作業のことです。主に、建設プロジェクトの企画段階や土地の取得段階で実施されます。

土地活用や不動産開発を成功させるためには、その土地のポテンシャルを最大限に引き出し、精度の高い事業収支計画を立てることが不可欠です。ボリュームチェックは、計画の初期段階で建築可能な建物の規模を把握し、事業の採算性を判断するための重要なプロセスとなります。

この記事では、ボリュームチェックの基本的な概要、具体的な調査の流れ、費用の相場、事業収支の改善に直結する専門的なポイント、ボリュームチェックを活用した事業収支改善事例などを網羅的に解説します。

ビルやマンションなどの土地活用や建築計画をご検討の方は、「賃貸ビル・マンションの土地活用・企画・設計・不動産管理」のサービスページをあわせてご覧ください。

ボリュームチェックとは

ボリュームチェックとは、土地活用を検討する際に、その土地にどのような規模(ボリューム)の建物を建てられるか、建築基準法などの法規制に基づいて確認する作業のことです。主に、建設プロジェクトの企画段階や土地の取得段階で実施されます。

ボリュームチェックの結果は、事業全体の収支計画に大きく影響します。例えば、容積率や建ぺい率、高さ制限などの条件によって建築できる建物の延床面積が変わるため、賃貸可能面積や分譲戸数が変動し、収益性が左右されます。また、適用される法規制は土地の場所や用途地域によって異なるため、個別の条件を正確に把握することが不可欠です。

ボリュームチェックは、土地のポテンシャルを最大限に引き出し、事業の採算性を判断するための重要なプロセスです。そのため、具体的な調査方法や流れをあらかじめ理解しておくことが、事業収支の改善にも繋がります。

ボリュームチェックを行う目的・理由

ボリュームチェックを行う大きな目的は、計画している事業にその土地が適しているかを客観的に判断することです。土地に建築可能な建物の最大ボリュームがわかれば、それをもとに工事費用の概算を算出できます。これにより、土地購入や事業計画の初期段階で、事業が成立するかどうかという根本的なリスクを軽減することが可能です。

また、ボリュームチェックは事業収支の最適化を図る上でも重要な役割を果たします。建築できる延床面積が分かれば、マンションであれば総戸数、オフィスや商業施設であれば賃貸可能面積を予測でき、そこから事業の収益性をシミュレーションできます。ボリュームチェックで得られる情報は、土地のポテンシャルを最大限に活かした、より収益性の高い建築計画を立てるための基礎情報となります。

ボリュームチェックは、計画可能な建物の大きさを把握するだけでなく、事業収支の最適化につなげることができる、建設プロジェクトにとって大切な工程です。

ボリュームチェックの方法・流れ・費用

収益性の高い建設プロジェクトを実現するためには、ボリュームチェックで確認できる法的な内容や手順について適切に理解したうえで、事業収支に配慮したボリュームチェックを行うことが重要です。

ここでは、ボリュームチェックによって確認できる内容や、具体的な流れ、費用の相場について詳しく紹介します。

ボリュームチェックで確認する内容

ボリュームチェックで確認する内容は、大きく「建築基準法」と「自治体条例」の2つに分けられます。これらの調査は、役所の担当窓口や、現地の状況を確認することで行います。

全国一律で定められている建築基準法では、主に容積率や建ぺい率、用途地域、高さ制限、斜線制限などを確認します。これらの法規制を調査することで、その土地に建築可能な建物の最大規模やおおよその形状が明らかになります。

各自治体が独自に定めている条例の確認も必要です。例えば、景観条例やワンルーム条例、独自の高さ制限などが設けられている場合があります。特に建物の規模が大きくなると、自治体の開発指導要綱など、公共開発に関わる事前協議が求められることもあるため注意が必要です。

これらの法規制の調査に加えて、現地調査も実施します。敷地の形状や高低差、接道状況、周辺の店舗情報、上下水道といったインフラの整備状況など、図面だけでは分からない物理的な条件も、建物の計画を左右する重要な要素です。

ボリュームチェックで確認する内容

| 項目 | 確認内容 | 概要 |

|---|---|---|

| 建築基準法 | 容積率、建ぺい率、用途地域、高さ制限、斜線制限など | 国が定める法律に基づき、建築可能な建物の基本的な制限や建築可能な建物の最大規模などを確認する |

| 自治体条例 | 景観条例、ワンルーム条例、自転車駐車場附置義務条例、バリアフリー条例、独自の高さ制限など | 建設地の市区町村が独自に定める、地域に特化した条例を確認する |

| 現地調査 | 敷地の形状、高低差、接道状況、周辺の店舗情報、インフラの整備状況など | 法規制の資料だけでは分からない、土地の物理的な状況や周辺環境を確認する |

| 事業収支 | 最大収益面積・概算工事費の算出、採算性のシミュレーションなど | ボリュームチェックの結果をもとに収支表を作成し、概算工事費・最大室数、事業の採算性などを確認する |

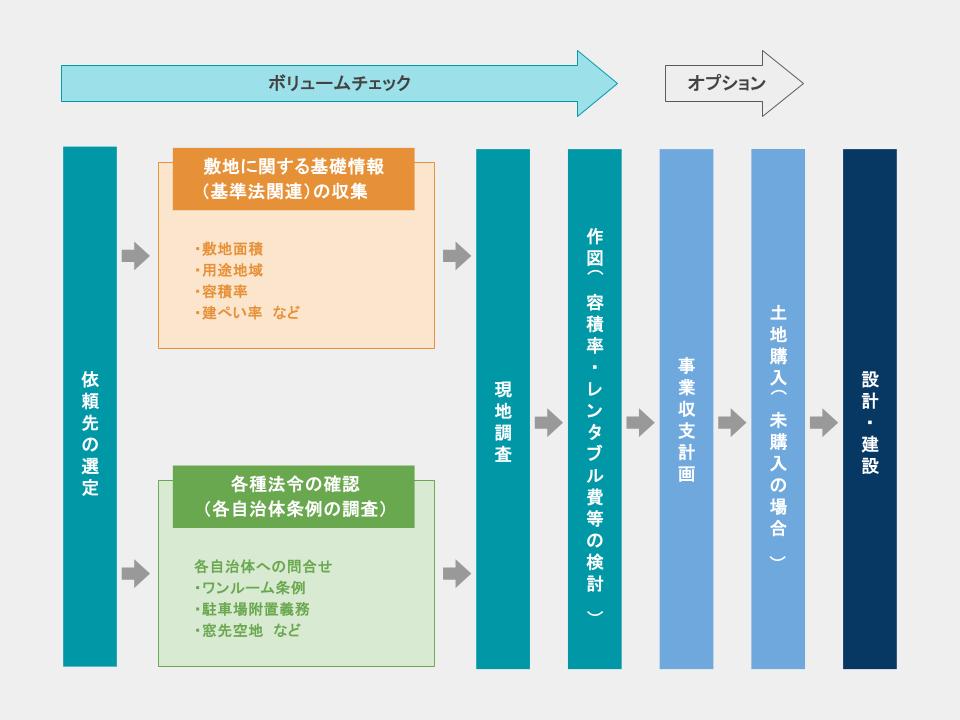

ボリュームチェックの流れ・進め方

ボリュームチェックは、建築基準法や自治体の条例といった法的な根拠の確認が必須です。専門的な知識が求められ、調査結果が事業の収支計画にも直結するため、一級建築士などの専門家に依頼して慎重に進めるのが一般的です。

ボリュームチェックの流れは、土地のポテンシャルを把握する基本的な調査から、より事業計画の精度を高めるためのオプション調査まで、大きく8つの工程に分かれています。

これらのステップを適切に踏むことで、土地のポテンシャルを最大限に引き出し、精度の高い事業計画を立てることが可能になります。以下に、一般的なボリュームチェックの流れを紹介します。

ボリュームチェックの基本業務

- ボリュームチェック依頼先の選定

- 敷地に関する基礎情報(基準法関連)の収集

- 敷地面積・用途地域・指定容積率・建ぺい率など基本条件の把握

- 各種法令の確認(各自治体固有の条例の調査)

- 各自治体への問合せ

- 現地調査

- 作図(容積率・レンタブル費等の検討)

ボリュームチェックの

オプション業務

- 事業収支計画

- 土地購入(土地を所有している場合は不要)

- 設計・建設

ボリュームチェックの費用の相場

ボリュームチェックの費用には定価がなく、依頼先や調査内容によって無料から数十万円まで大きく変動します。そのため、目的に合った依頼先を見極めることが重要です。

例えば、ハウスメーカーや工務店が無料または数万円でボリュームチェックを提供する事例がありますが、各自治体の条例を確認しないなど、不正確な情報が提供されることもあり、事業計画の失敗につながる可能性もあります。またボリュームチェックだけの依頼ができず、設計・建設の依頼が前提となる場合が大半です。

設計事務所やコンサルタントに有料でボリュームチェックを依頼する場合、一般的な相場は5万円から30万円程度となります。この価格差は、土地の規模や法規制の複雑さ、天空率計算といった専門的な調査の有無など、求められる調査の精度や難易度によって変動します。

土地のポテンシャルを引き出し、事業収支を最適化した建設プロジェクトを実施するためには、精度の高いボリュームチェックを実施することが重要です。ボリュームチェックを通して事業収支を最適化する方法については、「不動産の事業収支とは?内訳、計算方法、概算工事費算定のポイントを紹介」をご覧ください。単に費用の安さだけで判断するのではなく、ボリュームチェックを行う目的を明確にし、その目的に見合ったサービスを提供してくれる依頼先を選定することをお勧めします。

ボリュームチェックで事業収支を改善する5つのポイント

ボリュームチェックは、単に法規制を確認する作業ではなく、専門的な視点を取り入れることで事業収支を大幅に改善できる、戦略的なプロセスです。建物のボリュームを最大化することは、賃貸可能面積や販売戸数の増加に直結し、収益性の向上をもたらします。

以下では、地域の条例活用や天空率、プランニングの工夫など、事業収支の改善に直結する5つの具体的なポイントを解説します。

ポイント1:地域特有(各自治体)の条例を考慮したボリュームチェックを行う

ボリュームチェックで事業収支を改善するためは、国が定める法律だけでなく、建設地となる各自治体の条例まで深く確認することが重要です。自治体によっては、ワンルームマンションの最低面積に関する条例や窓先空地、建物の規模に応じた駐車場の附置義務など、事業計画に直接影響する制限が課されているため、事前の確認が不可欠となります。

一方でこれらの各自治体の条例は、制約となるだけでなく、収益性向上に有効に活用できる場合もあります。例えば、敷地内に誰でも利用できる広場(公開空地)を設けることで容積率の緩和を受けられる制度など、条件を満たすことで計画の自由度を高め、収益性を向上させる可能性が高まります。

ハウスメーカーや工務店が無料で提供しているボリュームチェックでは、こうした各自治体の条例を確認しない場合があるため、注意が必要です。

ボリュームチェックで確認する地域特有の条例は、事業計画にとってリスクにもチャンスにも繋がる要素です。そのため、ボリュームチェックを通して建設地の条例を深く理解し、その内容を計画に最適化させる視点を持つことが、事業のポテンシャルを最大限に引き出す鍵となります。

ポイント2:9階建て・10階建ての適用法規の違いによる工事への影響を考慮し計画を作成する

事業収支を最大化する上で、9階建てと10階建ての法的な違いを理解することは極めて重要です。特に、建物の高さが31mを超えると建築基準法上の扱いが大きく変わり、10階建て以上の建物では原則として非常用エレベーターやスプリンクラーの設置が義務付けられるなど、設計や設備に関する規制が格段に厳しくなります。

この追加設備は、建築コストを大幅に増加させるだけでなく、エレベーターシャフトの面積分だけ専有面積を圧迫する要因にもなります。その結果、1フロア増えることで得られるはずの収益を、追加コストや面積のロスが上回ってしまうという事態を招きかねません。

そのため、単純に容積率を消化して階数を増やすのではなく、建築コストと収益性を総合的に比較し、あえて9階建て(高さ31m以下)に計画を抑える方が、事業全体の採算性を向上させるケースも少なくありません。

ボリュームチェックによって得られる情報を、事業収支を改善するために適切に利用し計画することが重要になります。

ポイント3:ボリュームチェック時に天空率を有効活用することで、より多くの賃貸面積確保につなげる

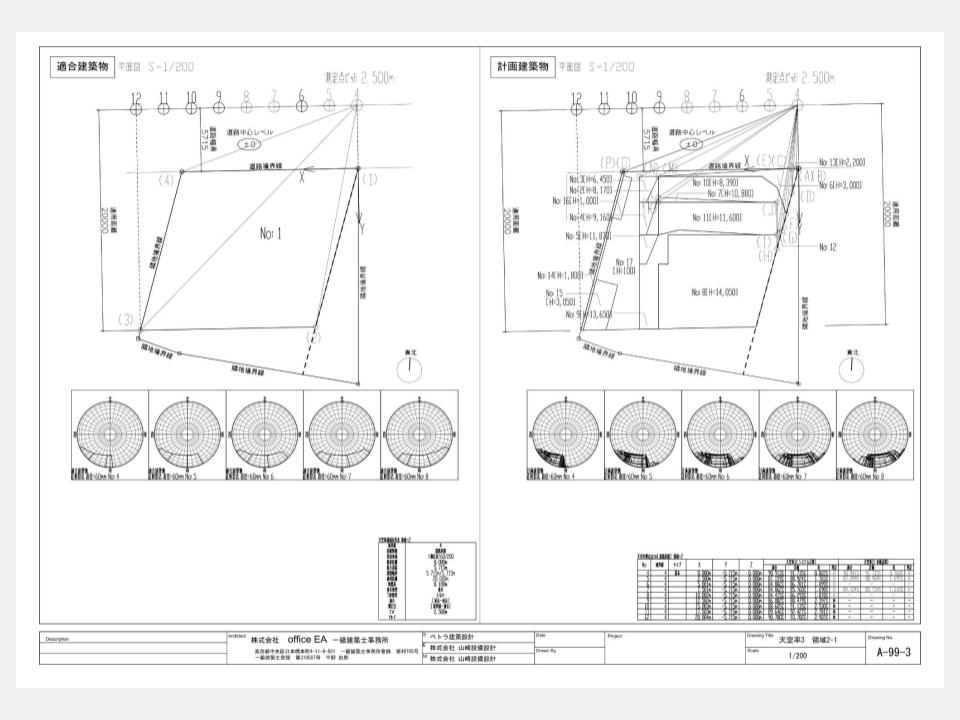

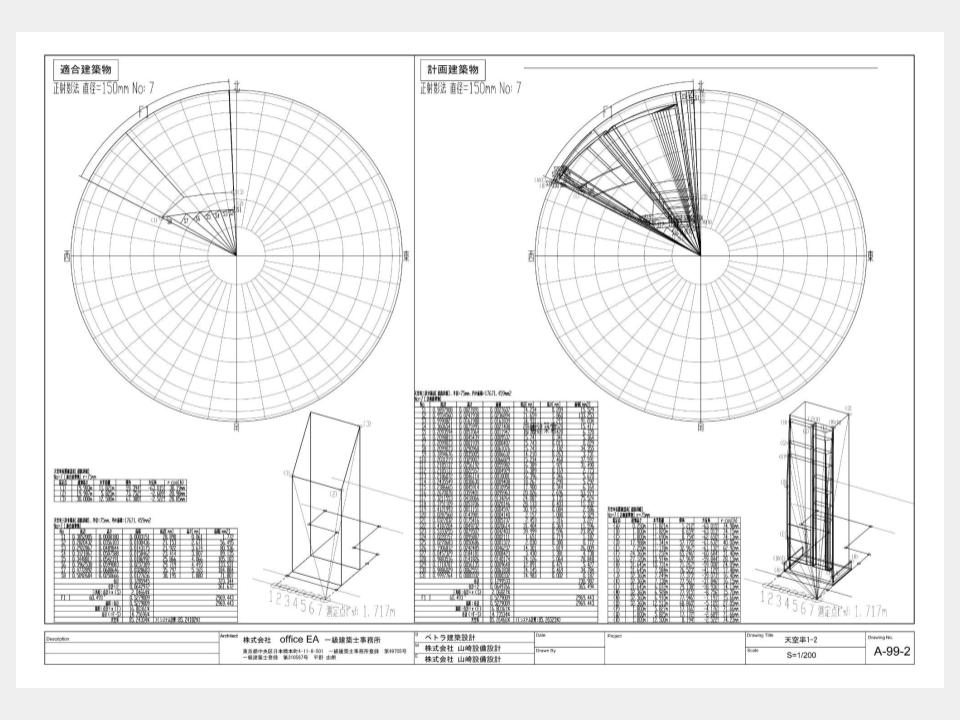

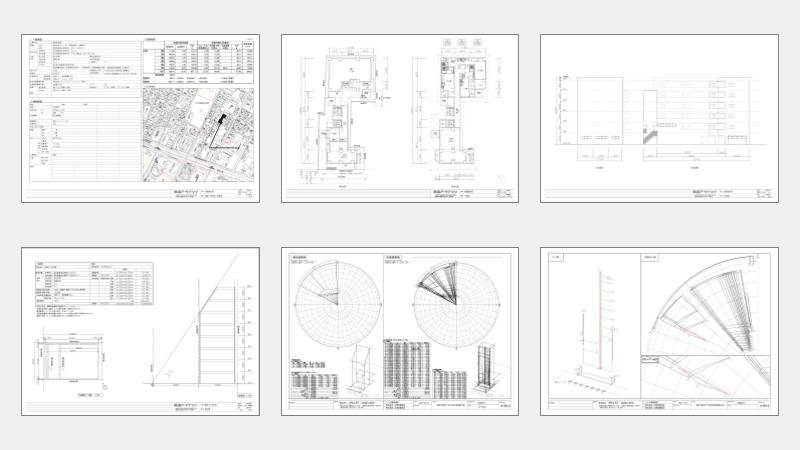

天空率とは、道路や隣地の日照・採光・通風を確保するために設けられた、画一的な高さ制限である「斜線制限」に代わる制度です。天空率を活用することで、シミュレーションによって周辺環境への影響が少ないと証明できれば、斜線制限の制限を受けずに自由度の高い建物設計が可能になります。天空率の活用は、建物の収益性を向上させるための重要な専門的手法です。

天空率の制度をうまく利用すれば、斜線制限のままでは不可能だった高さや、セットバックを工夫した複雑な建物の形状を実現できます。その結果、上層階の賃貸面積や戸数を増やせるなど、事業収支の直接的な改善に繋がる可能性が高まります。

事業計画の初期段階でボリュームチェックを実施し、専門家による天空率の検討を行うことで、単に法規をクリアするだけでなく、事業価値そのものを高める収支計画が可能になります。

天空率の検討資料のイメージ。事前調査で得られた情報を専用ソフトに入力し検討することで、建物の収益性を高める計画が可能になります

ポイント4:水回りプランの計画の工夫などで1フロアの部屋数・住戸数を増やす

建物の最大ボリュームを最大限の収益に繋げるには、レンタブル比(収益面積の割合)を高める内部プランニングの工夫が不可欠です。特に、浴室やキッチン、トイレといった水回りを効率的に集約し、配管スペース(PS)を最小化することが有効な手法となります。

水回りのプランニングを工夫することによってデッドスペースをなくし、その分の面積を居室や収納として有効活用することで、フロア全体の付加価値が高まります。同じ床面積のフロアであっても、プランニング次第では戸数を1戸増やせる可能性も生まれ、建物全体の賃料収入を大幅に向上させることができます。

ボリュームチェックで建物の外形を検討する段階から、効率的な内部プランを並行して検討することで、レンダブル比を高め事業収支を改善する計画に繋がります。

ポイント5:改修案件ではラフプランを作成して事業収支計画を立てる

基本的にボリュームチェックは新築プロジェクトで実施するものですが、既存建物の改修(リノベーション)案件においては、同様に事業計画を立案し不動産の価値を最大化するため、ラフプランを作成することが重要です。

改修案件の初期段階からラフプランを作成し、レンダブル比(収益面積の割合)や現行法規下での既存建物の価値の確認を行うことで、「現状のまま改修する」「余った容積率を使って増築する」「一度解体して建て替える」などの選択肢の中で、最も事業性の高い選択肢を客観的に比較検討できます。

改修案件においてラフプランを作成することで、概算工事費の算出や適切な収支計画につながり、ボリュームチェックと同様、その不動産が持つポテンシャルを最大限に引き出すことが可能になります。

ボリュームチェック事例紹介:具体的な事業収支改善ポイントを紹介

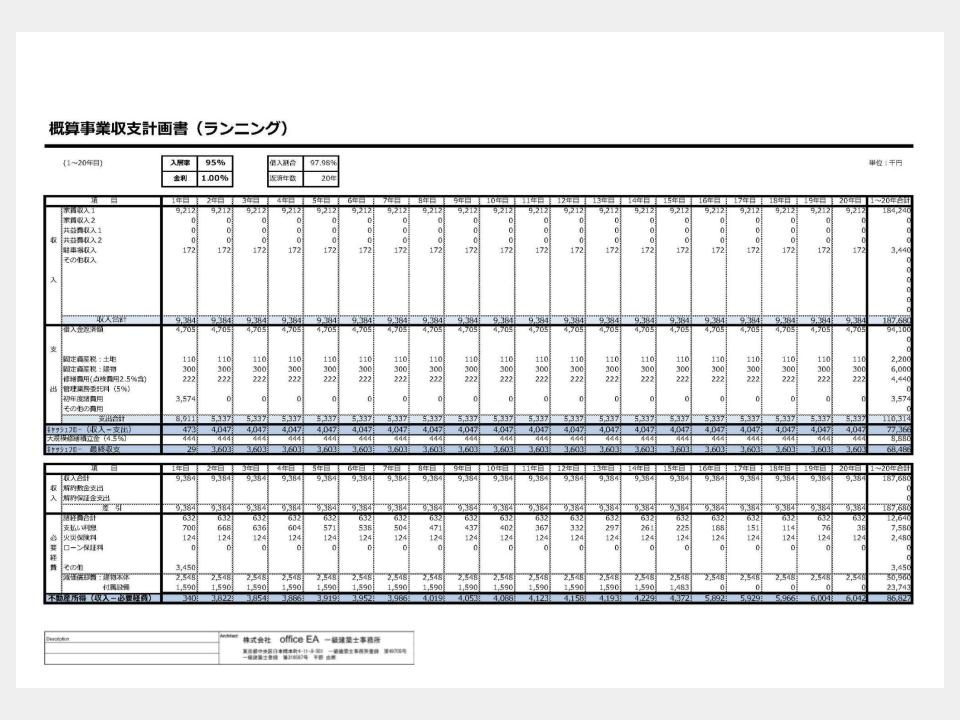

このサイトを運営するoffice EAによる、実際のボリュームチェック事例を紹介します。ボリュームチェックを通して収支計画を改善したホテルやマンションの土地活用事例について、プロジェクトの概要やポイントをまとめています。

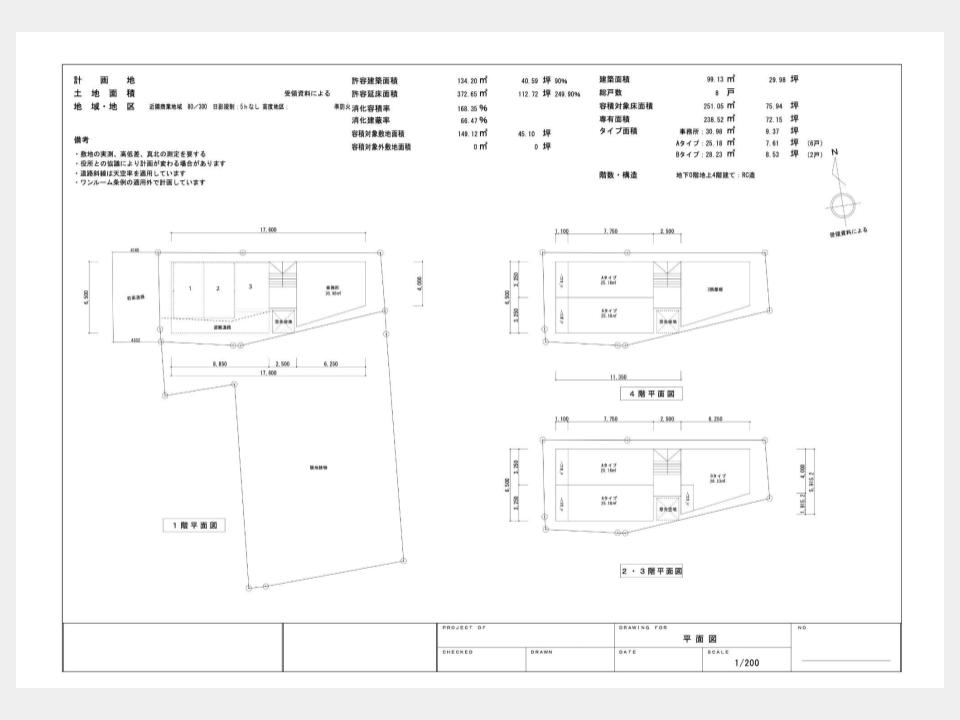

ボリュームチェック事例:新規物件で事業収支計画から検討し事業内容を変更した事例

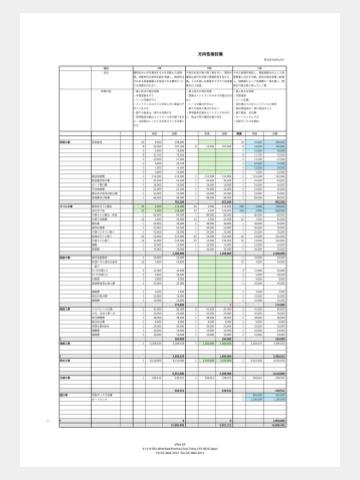

新規開発の土地活用において、ボリュームチェックの結果から事業内容そのものを見直した、法人施設に付加価値を与える設計を得意とする長沼アーキテクツさまとの協働プロジェクトの事例です。当初の計画では、敷地全体を活用して店舗と共同住宅による複合ビルを建設する予定でした。しかし、ボリュームチェックの結果をもとに概算工事費を算出し、銀行と融資協議を行ったところ、当初の事業計画では採算が合わないことが判明しました。

そこで、プロジェクト全体を一度見直し、対象となる敷地規模を縮小した上で、再度ボリュームチェックと事業収支計画を策定しました。その結果、最終的には事業内容を大きく転換し、ホテル事業として変更することになりました。

ボリュームチェックによる建築的なポテンシャルの把握と、中長期的な収支計画の策定をセットで行うことで、その土地に最も適した事業計画を導き出すことが可能になった事例です。

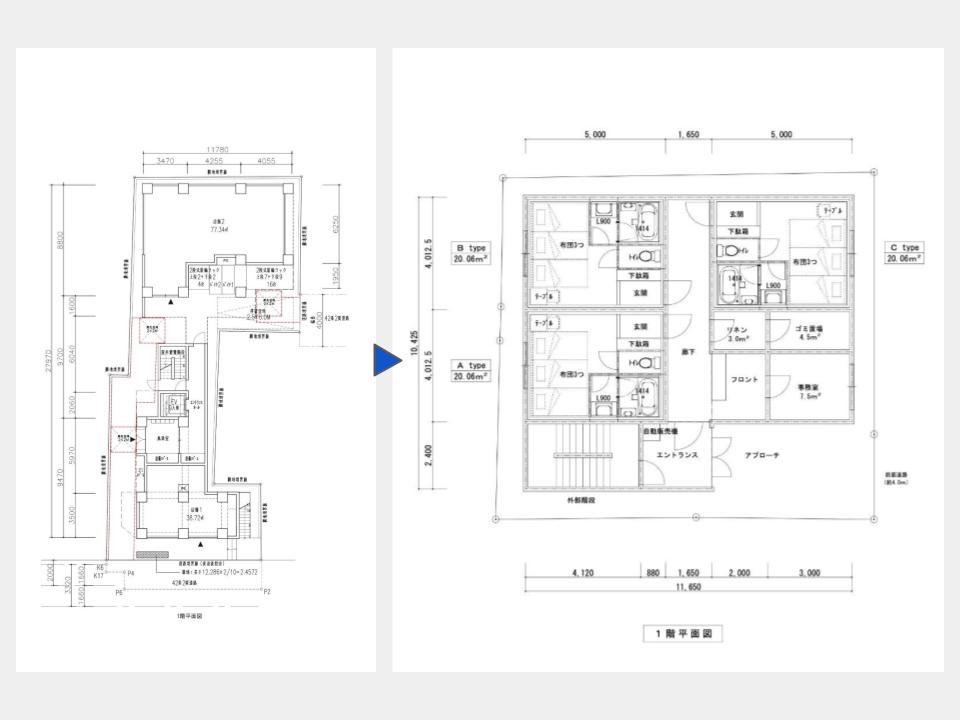

ボリュームチェック事例:水回りプランを工夫して工事費を下げ事業収支を向上させた事例

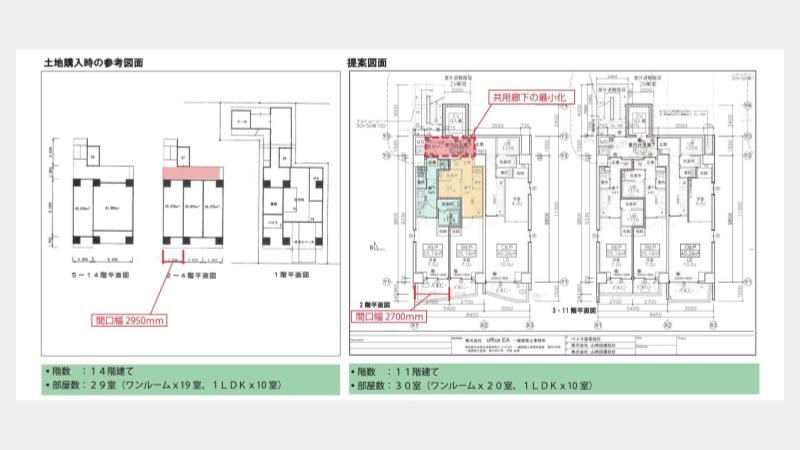

老朽化したアパートの売却資金をもとに、ご自宅近くの土地で新たに単身者向けマンションの建設に着手されたオーナーさまの事例です。

収益性を高めるため、ボリュームチェックで得られた情報をもとに浴室やキッチンなどの水回りプランを工夫し、クランク状に配置することで1戸あたりの間口(建物の幅)を最小化することができました。

結果として、1フロアに配置できる戸数を増やすことに成功し、5階分で6〜7階相当の収益を得られるプランで計画することができました。工事費を削減しながらも、建物全体の家賃収入は増加させるという、事業収支の大幅な改善を実現しました。

さらに、日影規制によって生じる斜線制限を逆手に取り、コストを上げずに特徴的な外観デザインを実現しました。周辺物件との差別化を図ることで賃料のアップにも繋げ、デザイン性と収益性を高いレベルで両立させた事例です。

ボリュームチェック事例:改修企画でラフプランをつくって収支確認した事例

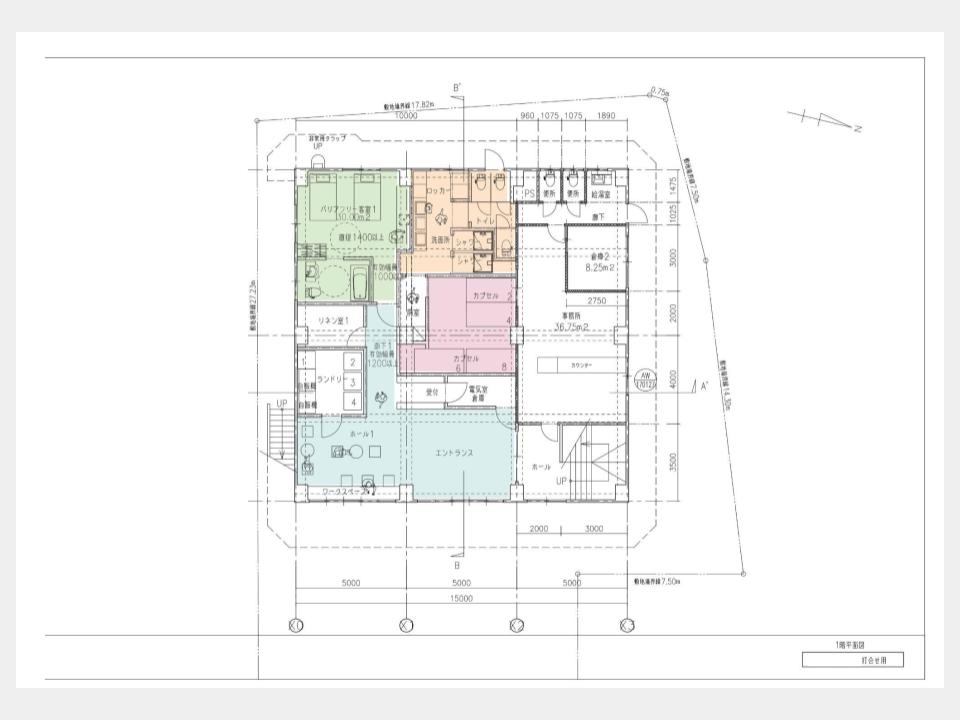

検査済証のないビルを購入された事業者様から、ホテルへの用途変更と適法化をご依頼いただいた、適法改修の専門家である建築再興企画さまとの協働プロジェクトの事例です。新たな収益物件として再生させるため、まずは宿泊可能な面積や部屋数などを確認するためにラフプランを作成し、概算工事費を算出するための仕様表を作成しました。

その後、VE(バリューエンジニアリング)によって工事費とプランの最適化を検討しました。仕様や設計に変更がありましたが、初期のラフプランで建物のポテンシャルを正確に把握していたため、変更に伴う収支計画への影響を迅速に再検討することができました。

最終的に、既存の吹き抜けや居室を有効活用しつつ、新しい動線と整合させることで、既存構造の良さを生かしたまま工事費を抑え、適切な収支計画のもとで使い勝手とデザイン性を両立させた改修プロジェクトを実現しました。

まとめ:ボリュームチェックを適切に実施して、収益性の高い事業計画を実現しよう

ボリュームチェックで確認する内容や流れを理解して適切に実施することで、事業収支が改善し、収益性の高い事業の実現に繋がります。事業者がボリュームチェックについて適切な判断を行うために押さえておくべきポイントは以下の通りです。

- ボリュームチェックとは、土地に建築可能な建物の規模を法規等に基づいて確認する作業のこと

- ボリュームチェックは、事業の採算性を客観的に判断し、事業リスクを軽減するとともに、事業収支を最大化する計画にもつながる

- ボリュームチェックでは、大きく「建築基準法」と「自治体条例」の2つの項目を確認する

- 建設する土地の自治体ごとに条例が異なる場合や、収益性の高い計画に直結する情報を得られる可能性もあるため、事業計画に精通した専門家に依頼することが重要

- ボリュームチェックは、建物の外観だけでなく内部プランの工夫にも活用することで、レンダブル比を高め収益性の向上に寄与する

- 新築だけでなく改修案件においても、ボリュームチェックを通して既存建物のポテンシャルを引き出すことができる

office EAは、企画の初期段階からボリュームチェックを実施し、適切な収支計画に基づいた事業の実現を建築計画を通じてサポートいたします。賃貸ビルやマンション、保育園などでの事業計画やボリュームチェックに関してお困りの方は、お問合せフォームよりお気軽にご連絡ください。

改修設計に関する事例・リンク

賃貸ビル経営とは?メリット、入居テナントの種類と賃料、事業収支を最大化する方法、相談先、事例を紹介

入居率と賃料を高く設定できるよう、ビル建設時から収益性に配慮した賃貸ビル経営について解説している記事です。テナントビルの種類や賃料、賃貸ビルの依頼先、事業収支を最大化する方法や建築事例などを紹介しています。

サービスページ「賃貸ビル・マンションの土地活用・企画・設計・不動産管理」

賃貸ビル・マンションの土地活用・事業収支計画・不動産企画・設計・工事・賃貸管理に関するサービスを紹介しているページです。賃貸ビル・マンション等の企画・設計・工事などの各段階で作成する実際の成果物の具体的なイメージを確認できます。

資料請求一覧・ダウンロード

テナントビルやマンションなどの企画・建設・運営検討中の方向けに役立つ情報をまとめた資料をご用意しました。office EAにおけるサービス内容の詳細や写真付きの建築事例などをご確認いただけるので、ぜひご活用ください。